夏越の大祓(なごしのおおはらえ)茅の輪くぐり(ちのわくぐり)という、あまりなじみのない言葉ですが、人を傷つけてしまったり、今年前半の様々なけがれや、6ヶ月間に積もった身の罪のけがれを、形代(かたしろ)という紙人形に全身をこすりつけたり、茅(かや)で作られた輪をくぐって祓い清める儀式です。

この歴史ある神事について、神社と日時をお知らせします。

鎌倉鶴岡八幡宮の茅の輪

の大祓い 茅の輪く

毎年2回行われる大祓は、特に京都では上賀茂神社夏越大祓は有名で「藤原家隆」の

「風そよぐ ならの小川の夕暮れは みそぎぞ夏のしるしなりける」と、

「百人一首」にも詠まれています。

このほか伏見稲荷神社、北野天満宮などの神社が有名です。

ここ3年間は、世界中が大変な状況に見舞われました。

自分だけの力ではどうにもできないことがあるんだと、肌で感じた人も多いのではないでしょうか。

私も信心深い方ではありませんので、「茅の輪くぐり」という厄落としのような聞きなれない行事があるという話を聞いたので、どんな習わしなのか興味もありましたし、今年前半の厄落としでもしてこようかと神社を探しました。

本来は神社の本殿に上がって、お祓いをしていただけるのですが、最近はコロナの状況によっては、人型の紙人形を預かり神主さんのお祓いだけするという神社もありました。

やっと2023年は、正式にお参りできる時が来ました。

「茅の輪くぐり」の茅(かや)は古来よりずっと、半年間で知らず知らずのうちに身についた罪や厄を払う力があるとされてきましたので、「怨敵退散」ではありませんが、ぜひ茅の輪をくぐって心身の穢れを払いたいと思います。

ー東京大神宮ー

〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目4−1 TEL:03-3262-3566

ー靖国神社ー

〒102-0073 東京都千代田区九段北3-1-1 TEL:03-3261-8326

ー明治神宮ー

〒151-8557 東京都渋谷区代々木神園町1−1 TEL:03-3379-5511

「茅の輪」をくぐって、半年間の汚れを祓って無病息災、厄難消除、過ぎた半年の無事を感謝し、残る半年の更なる平穏を願いましょう。

一年の半分の節目に詣でることを「夏詣」(本来は7月1日から)と言いますが、初詣と同じように、夏詣に出かけて開運厄除を祈願してみてはいかがでしょうか?

ただ、どっこいしょとくぐり抜ければいいのではなく、ちゃんと作法があるんです。

境内など神道に置かれた直径数メートルの茅(ちがや)で作られた輪のなかを8の字に3度くぐりぬけます。

くぐりながら神拝詞(となえことば)を声に出さずに唱えます。

「水無月の夏越の祓する人は千歳の命のぶというなり」と唱えます。

こちらの唱え方でもよいそうです。

神主さんがお祓いするときに、となえているご存知のこちらです。

「祓い給へ(はらいたまへ) 清め給へ(きよめたまへ)

守り給へ(まもりたまへ) 幸え給へ(さきはえたまへ)

「茅の輪」のくぐり方「8の字の作法」で行います。

- 茅の輪の前に立ち一礼をして、左足からまたぎ輪をくぐり、左回りに回って元の位置に戻ります。

- 再度茅の輪の前に立ち一礼します。右足からまたいで輪をくぐり、右回りに回って元の位置に戻ります。

- 茅の輪の前に立ち一礼して、左足からまたいで輪をくぐり正面に戻ります。

- 正面でお辞儀、左足で茅の輪をまたぎ、ご神前まで進み、

- 二礼二拍手一礼の作法でお参りします。

左右に輪をくぐる意味は、イザナギ・イザナミの「国生み」「神生み」の神話が

関係している可能性があるとも言われています。

この行事は「神社本庁」によると、記紀神話に見られる

伊弉諾尊(いざなぎのみこと)の禊祓(みそぎはらい)を起源とし、

宮中においても、古くから大祓がおこなわれてきました。

中世以降、各神社で年中行事の一つとして普及し、現在では

多くの神社の恒例式となっています。 (出典:神社本庁)

コンテンツ

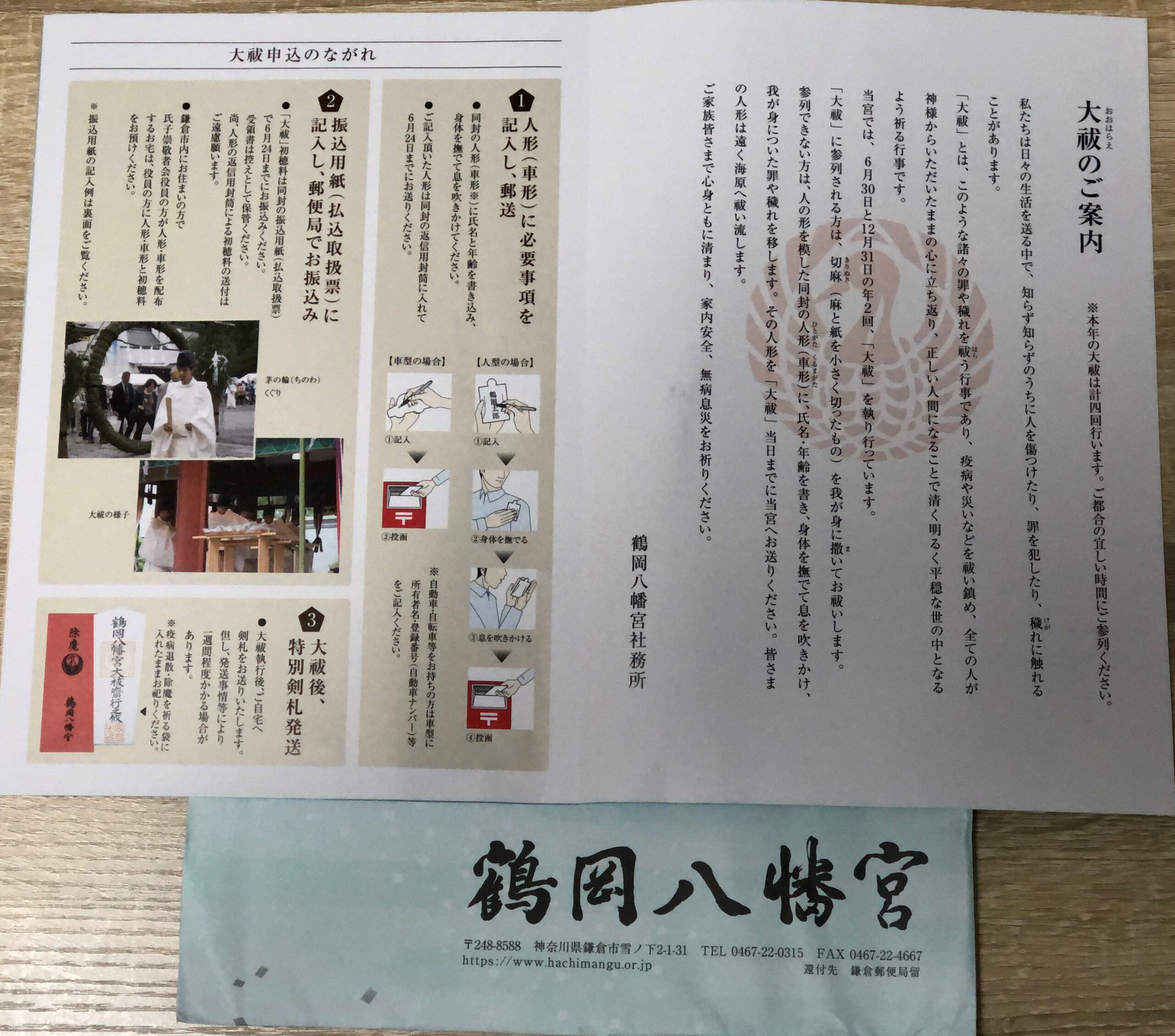

鎌倉八幡宮 夏越しの大祓 茅の輪くぐり

毎年夏越の大祓「茅の輪くぐり」は、6月30日に行われています。

6月30日に行われる「大祓」では、舞殿前に茅萱(ちがや)で作った「茅の輪」が設けられます。心を込めてくぐりましょう。

参列できない場合は、氏名、年齢を書いて息を吹きかけらだを撫でたものを送っておくと、一諸にお祓いをしてくれます。

お祓いを受けた人には、希望によって「おはらいさん」をいただけるので、玄関や軒先に飾っておくと厄災を祓ってくれますよ。

これは遠方で出かけられない人も事前に申し込めば受け取れます。

私も人形を体にこすりつけて最後に「ふっ」と息を吹きかけて、その人形を預けてお願いしてきました。

茅の輪くぐりについても、「6月30日に皆さんにくぐっていただけます」とのことですから、本殿でのお参りをしない方も、人形のお祓いと茅の輪くぐりで心身を清めて、後の半年を気持ち新たに過ごすには良い機会ですね。

鶴岡八幡宮

所在地: 〒248-8588 神奈川県鎌倉市雪ノ下2丁目1−31

TEL:0467-220-315

「鶴岡八幡宮の茅の輪くぐり」日程は?

例年6月30日と12月31日の年2回「大祓」を執り行われます。

2023年の「大祓」は6月30日(金)

2023年の時間

・11時、13時 この時間は込み合いそうです

・15時

‣17時に大祓がメインなので、時間の案内の順番に注意してください。

それによると、参列する方は切麻(きりぬさ・麻と紙を小さく切ったもの)を身に巻いてお祓いするとのこと。

(通常これにお米とお塩を混ぜたものを地鎮祭などで土地の四方に撒いてお祓いするもの)

参列できない人は、人の形をした「人形(車形)に氏名、年齢を書いて身体を撫でて息を吹きかけ身に付いた罪や汚れを移し、その人形を「大祓」当日までに贈ると清めてくれます。

茅の輪くぐりの由来は?

茅の輪は「スサノオ(牛頭天王)」が嫁探しのために身分を隠して旅していた時に、一夜の宿を願った際、裕福な兄の巨旦はそっけなく断ったが、貧乏だった弟の蘇民将来は粗末ながら食べ物を振舞って泊めたことで、後に再来した牛頭天王が、スサノオであると明かして蘇民将来の娘に茅の輪を付けさせて、茅の輪を付けていれば疫病を避けることができると教えたのです。

その後、茅の輪をつけていない蘇民将来の兄の巨旦将来や一族は滅んでしまったということです。

ここから、茅の輪をくぐることでけがれを祓うと同時に、病気や災いから免れるといわれるようになりました。

その「蘇民将来呪符木簡」が、京都府長岡京市の開田四丁目で出土しました。表と裏に「蘇民将来之子孫者」(そみんしょうらいのしそんもの)とだけ書かれている木の札です。

(出典:長岡京市埋蔵文化センター)

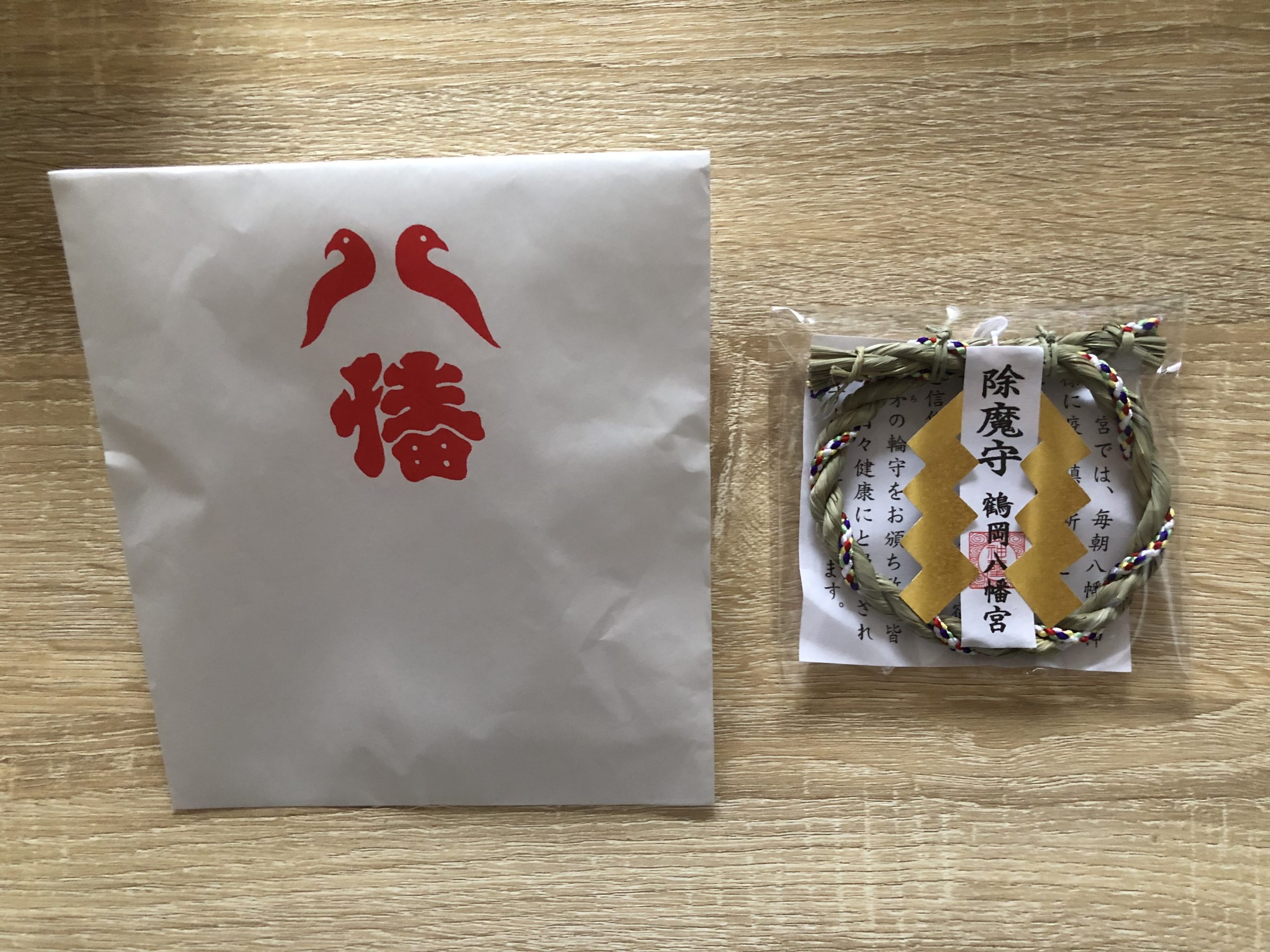

鶴岡八幡宮の茅の輪のお守りとお札

当日は、しっかりと正式に唱え事をして茅の輪を3回くぐり、巫女さんに

シャンシャンシャンと鈴で、お祓いしていただきました。

そしていただいたのがこちらのかわいい茅の輪のお守りです。

これは玄関などに飾ってくださいというので、お守りを玄関に。

私は初めてでしたので、お札をいただき家に帰って早速お祀りしました。

半年間の汚れをはらったことで、何となくすっきりした気持ちで八幡宮の庭園を見て回ると、蓮の花の凛とした美しさにも出会えて、今度は「年越しの大祓」にも行って一年間の罪、汚れをはらっていただこうと思ったものでした。

>>年越しの大祓の神事とは<<

鎌倉宮 2023年水無月の大祓式

2023年6月30日 夏越大祓式

「鎌倉宮」の御祭神は大塔宮・護良親王です。

足利尊氏の陰謀によって鎌倉二階堂に幽閉され、

1335年28歳にて苦闘の生涯を閉じました。

その後明治天皇がこの神社を自ら創建してお祀りしました。

所在地:〒248-0002 神奈川県鎌倉市二階堂154

電話:0467-22-0318

水天宮平沼神社

この神社は、天御中主神(あめのみなかぬし) をお祀りしています。

2023年は6月30日に[夏越の大祓]が行われます。

「大祓はどなたでも参加いただけます。

ご希望の方には、案内書と人形をお送りいたします。

当神社社務所までご一報下さい。」 とのことです。

所在地: 〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼2-8-20 (相鉄線 平沼橋駅前)

電 話: 045-321-8895

出雲大社相模分祠 夏越の大祓式

神奈川県秦野市平沢にある、出雲大社相模分祠では、令和5年 夏越の大祓「茅の輪くぐり」を、6月1日から開催予定です。

半年間の罪や穢れを祓い清める、大祓いと茅の輪くぐりは、混雑回避のため下記の通り3日間にわたり行われます。

2023年令和5年

6月25日(日) 午後3時

6月30日(金) 午後6時

7月 2日(日) 午後4時

【場 所】出雲大社相模分祠 境内(屋外にて実施)

令和5年は、感染防止を考慮して、殿内に入らず屋外での実施となります。

参列者のマスクの着用、適正な社会距離の確保、参拝者は奏上の際に声に出さない、

混雑解消のため複数日に振り分けて実施するなどの感染症対策を講じて実施します。

【玉串料】3,000円(一世帯)

【授与品】茅の輪飾り・神菓

恒例の大祓神事並びに茅の輪くぐりの神事が境内で斎行されますが、感染防止を考慮しまして、殿内に入らず屋外での実施となります。

当日ご参列の方は、人形(ひとがた)・車形(くるまがた)に、玉串料3000円を添えて授与所・受付までお越し下さい。(予約不要・当日参加可。人形車形は受付にあります)

◦参列者は参列者はマスクの着用、ソーシャル ディスタンスの確保

◦参拝者は奏上の際に声に出さない

◦少しでも風邪の症状のある方、健康に不安のある方はご参集をお控え頂き、

郵送でお申込みをおすすめします。

とのことです。注意してお参りしましょう。

平塚八幡宮 夏越の大祓式 茅の輪くぐり

神奈川県平塚市の平塚八幡宮では、例年6月25日を予定しています。

「茅の輪」は立秋の前日の8月6日まで、本殿前に置かれているので、

誰でも自由にくぐることができるということでした。

‣午前9時

・午後3時

江島神社 夏越の大祓式 茅の輪くぐり

「ナゴシノオオハライシキ チノワクグリ」

毎年6月の晦日に行われる大祓いで、今年前半の6ヶ月間に積もった身の罪の穢れを、人形につけたり茅の輪をくぐって祓い清めます。

創建以来1460年の江島神社も、夏越の大祓に合わせ、疫病退散祈願として、現在参道入口の青銅鳥居に大茅の輪を設置しています。

ご来島、ご参拝の際は是非こちらをおくぐり頂き、心身をお清めください。

・夏越の大祓は6月30日に斎行される予定です。

篠原八幡神社 夏越大祓 茅の輪くぐり

夏越大祓は6月30日に行われます。

日本神社百選に選ばれた由緒ある神社で、横浜の北の守りとして鎮座しています。

知らず知らずのうちに冒してきた罪を、祓い清めましょう。

夏越の祓には「水無月(みなづき)」を食べる

夏越の祓には、「水無月(みなづき)」という和菓子を食べると、無病息災でいられるといわれています。

6月は旧暦で水無月と呼ばれていましたが、その名のついた「ういろう」に小豆を載せて固めた和菓子が、京都では古くから6月の最後の日に食べるのが、風習として今も残っています。

京都の八坂神社では、

祇園祭の行われる7月には社頭や各山鉾にて「蘇民将来子孫也」と記した

「厄除粽(ちまき)」が授与されます。

7月31日には摂社「疫神社」において「夏越祭」が行われ「茅之輪守」が

授与され、他につり下げ型の八角木守もあります。 (出典:wikipedia)

これからの半年を無事に乗り切ろうという、暑気払いのお菓子です。

神社にお参りして邪気を払ったら、これからの半年頑張るぞ!という意味でも、ぜひ味わってみてください。

「夏越の祓 茅の輪くぐり」について述べてきましたが、これからも様々な形でみんながそれぞれの立場で、努力していかなければならない状況に置かれるかもしれません。

各神社の予定も、今後の状況にによっては変更になったり、中止になったりすることもあるので、事前に神社に確認してから行かれることをお勧めします。

(出典:世界の民謡・童謡)

12月の「年越しの祓」まで無事に心身ともに元気でいられるよう、混沌とした時代ですが、気持ちの持ちようも変わるかもしれないので「茅の輪くぐり」だけでも体験してみてはいかがでしょうか。

⛩年越しの大祓おおはらえで心身ともに清めて新しい年を迎える神事と神社⛩

✿鎌倉観光おすすめ35選!運気UP!グルメや絶景スポット、ロケ地も♪